どうにもならない日記(81)|佐渡旅行・フレデリック ワイズマン・逗子

2025/08/09(土)

朝7時に起床。不眠が続いていたのでさすがに昨晩はよく寝られたように思う。

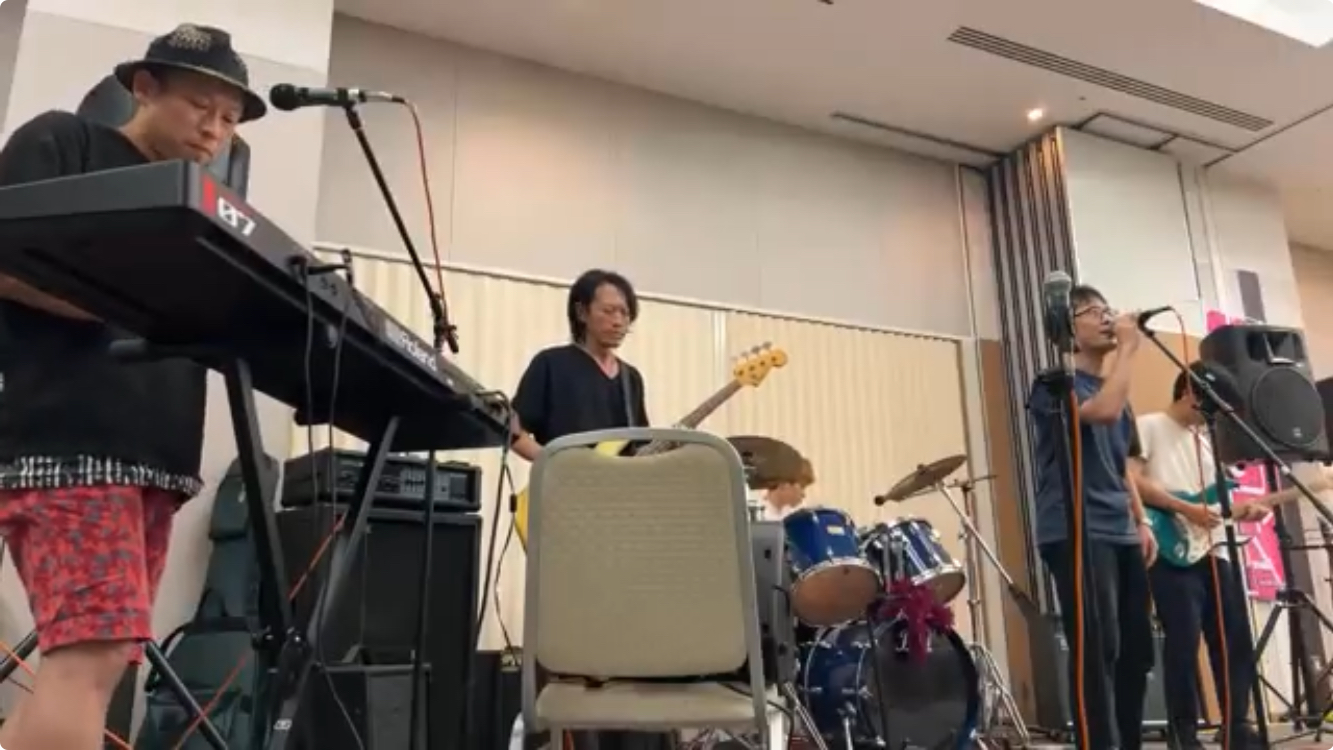

8時半に外出。今日は東村山の街フェスに出るため、朝からバンドのリハ。高田馬場のスタジオノアへ。

1時間練習して西武新宿線で東村山へ移動。

12時半からバンドの演奏を5曲させていただく。手作りのとても温かいフェスだった。

東村山駅近くのお店で2時間ほど打ち上げし、西武新宿線で高田馬場へ行き解散。あっという間の一日だった。

池袋のカフェでnoteを書く。おはぎを買って帰宅。

2025/08/10(日)

昨晩また寝られず、ようやく眠気が出てきたのが3時。起きたのが7時だったので、また眠気がスッキリしない朝。

猫が妻の布団におしっこしてしまい、朝から大騒ぎ。布団とシーツをオキシクリーンで漬ける。

子どもとMR. HIPPO COFFEEへ出かけ、子どもはプログラミング(アプリ甲子園に出すとのこと)、自分は読書に専念。

来週末にクライアントの経営合宿があり、それにむけた課題図書「ストーリーとしての競争戦略」を読む必要がある。とはいえ何度読んだかわからない名作なので楽しく読む。

オキシクリーン漬けした布団とシーツを今度はコインランドリーに持っていき、お昼に家族で中華料理屋へ。

コインランドリーから布団とシーツを引き上げてから外出。特に用事もなく、三田線で武蔵小杉駅へ。駅前のフレッシュネスバーガーで週次の振り返り。

帰宅後、明日からの新潟旅行の準備。

先週はPCを捨てる/捨てないで大騒ぎになったが、そこから一週間で子どもの一日の時間割を決めたことで、ダラダラすることがなくなり、私の心も落ち着いてきた。

2025/08/11(月)

会社の夏期休暇をいただき、今日から3日間、子どもと二人で旅行に出かける。昨年は中学受験があったので2年ぶり。

上越新幹線に乗って新潟へ。2時間で到着。新潟の駅ビルでタレカツ丼を食べる。美味。

ホテルまで歩いて荷物を預け、レンタルサイクルで信濃川沿いを走り、新潟県立自然科学館へ。ロボットの展示、プラネタリウムなどを見学。レンタサイクル(しかも電動自転車)で旅先を走るのは楽しい。

ホテルで少し休憩してから駅前のお店でへぎそばを食べる。明日は早朝のフェリーで佐渡ヶ島に渡るため早々と就寝。

2025/08/12(火)

昨晩は旅先だからかあまり寝られず、ウトウトしたまま4時に起床。

朝の4時半にホテルを出る。歩いて佐渡汽船ターミナルに到着。朝イチのフェリーだがターミナルは大混雑。6時発の佐渡ヶ島行きのカーフェリーに乗船。あまり揺れず快適。2時間半の航海だったが寝ていたらあっという間に着いた。

8時半に両津港に着。予約していたバスツアーに支払いを済ませてバスに乗り込む。

ツアーに申し込んだ最大の目当ては世界遺産に登録された佐渡金山。

その前にガイダンス施設である「きらりうむ佐渡」、明治から昭和にかけて鉱石を処理する施設だった「北沢浮遊選鉱場」を見学。

あいにくの雨だったが、江戸時代の坑道という史跡「宗太夫坑」に入る。観光地化されているが、江戸時代の坑道を想像しながら見ることができた(そしてここで働きたくないなと強く思った)。

明治の坑道という「道遊坑」は一昨日の雨で一部水没していたとのことだが、今日は見学できてよかった。

その後バスツアーはお昼に夫婦岩ドライブインに寄り、その後たらい舟に乗る体験ができた。一日中雨だったが、佐渡ヶ島を存分に楽しめた。

19時半のフェリーで新潟港へ帰る。タクシーでホテルに帰り倒れるように寝る。

2025/08/13(水)

朝7時に起床。昨日は疲れていたからかよく寝られた。

洗濯物を洗うためコインランドリーへ出かける。途中朝食をあてにしていた喫茶店が、朝の時間は喫煙タイムで未成年は入れないということで、急きょ朝ご飯を食べる場所を探す羽目に。

いろいろ歩き回ったがお盆ということで休みの店が多く、最終的に吉野家に落ち着く。

洗濯物を引き上げてパッキングし、ホテルをチェックアウト。有名な回転寿司屋へ行く。1時間ほど並ぶ。評判が高いだけあってとてもおいしかった。

しかし朝食からあまり間が空かずだったため、さすがにお腹がいっぱいになったので少し休憩。お土産を買って13時20分発の新幹線で東京へ。新幹線の中ではまた居眠り。

巣鴨駅で妻と待ち合わせて、家族3人で駅前の星野珈琲でお茶。

さてさて子供と2人の旅行はいつまで行けることやら。今年が最後になるかも。さすがに疲労困憊しており、とても頭が回る状態ではなく、仕事もせず9時には就寝。

2025/08/14(木)

朝8時に起床。11時間くらい寝てスッキリ。

今日は一日作業DAYにするべく、ゴミを捨ててから外出。珈琲館で朝食を食べていると、早稲田松竹でフレデリック・ワイズマンの特集上映がやっているのを発見。

高田馬場にできたコワーキングスペースとサウナが一緒になった「馬場サウナ&ワークカフェ」へ。10時から15時まで作業し、15時から1時間サウナへ。そしてまた1時間ほど作業。

サウナは広く、休憩スペースも適度に空いていてよかった。もう少しサウナは高温でもいいなと思ったが、じっくりと温まる感じでよい。

18時から早稲田松竹でフレデリック・ワイズマンの「大学―At Berkeley」を鑑賞。4時間の上映時間だったがあっという間だった!

ナレーションやインタビューではなく、ただそこにある風景を見つめつつ、バークレー校が置かれている状況、そこで働く人、学ぶ人、向き合っている問題が浮かび上がってきて、見る人に重層的な問いをぶつけてくる。カリフォルニアからの予算が削減されることについて、学長や学生がそれぞれの立場で向かい合っていたり、多様性についての議論の様子をそのまま映していたり、2013年の作品だが今も続く格差と分断について考えた。

2025/08/15(金)

終戦記念日。1945年から80年。

今日は逗子に住む大学時代の友人(岩坪さん)を訪ねて、柴山さんを含めて定期的に会う3人で昼食を食べながら雑談する会。

早めに逗子についたので駅前のスターバックスで小説を書く。

バスに乗って予約していただいていたお店「葉山茶寮 六花」へ。海水浴シーズンということでバスも道も大混雑していた。

食事をしながらよしなしごとを話し、楽しい時間を過ごす。そのあと海岸づたいを歩いて「レストラン ラ・マーレ」でお茶。

2時間ほどまた話す。

帰宅途中、武蔵小杉で途中下車し、たまっていたSlackへの返信などをする。

なんだかんだと充実した夏期休暇だったと思う。

今週読んだ本

1冊目「ストーリーとしての競争戦略」

ヤトミックカフェでも2013年に書評記事(大事なことは自分から生まれる。| 「ストーリーとしての競争戦略」を読んで)を投稿していたビジネス書籍の名作。

戦略の要諦を「違いをつくって、つなげる」こととし、静止画ではなく動画で戦略を描くこと、そしてその核には「人間の本質への理解」が重要である、と問いている点が、やはり未だに痺れる。

今回、クライアントの経営合宿に向けてあらためて読み直し、その面白さと難しさに頭を捻っている。楠木先生の書籍にはいずれも教養に裏打ちされた「人間・企業・社会はかくあるべし」という骨太の価値観が横たわっている。三枝匡さんの書籍もそうだが、読むとびしっと背筋を正したくなる。

2冊目「地図なき山」

とにかく貪るように読んで興奮しっぱなしだった本。もともと日記形式の冒険ものが好きだったということもあるが、沢を遡上しながら、藪漕ぎ・沢登りをし、独自の地形概念を獲得していく様子や、途中で釣りをして食料を現地調達する様子など、とにかく面白い。

また、「地図=予期や事前情報を持たず、自然という対象と五感全てでぶつかる」というコンセプトがしびれる。

地図を見るということは、未来を予期できるということだ。われわれ登山者はほぼ例外なく、地図や遡行図や山行記録など事前情報をえることで具体的な未来図をえがき、目の前にある山にその予期を重ねあわせたうえで登る。

人間にとって、まったく先が読めない、目の前にある状況を読み解く手がかりがないという状況は死と直結し、極限のストレスなのだというくだりも納得。

人間はカオスを秩序立てることで安全圏を確保していく生き物だと思うが、現代、特に都会に住んでいると、自分が生きていくうえでの全体性を獲得することはできず、生死に関わる実感やストレスを得ることは少ない。それがまた、潜在的なストレスになっている。

おそらくこの「地図なし登山」は相当の経験を持ったプロフェッショナルでないと単なる遭難になってしまうが、自分の生活の中にわずかなりと「生の実感」を得ることができるとしたらなんだろう、と考えた。

人は何のために旅に出るのだろう。どうして未知の世界に飛びだすのだろう。その目的は? 動機は? 近代的探検には地図の空白部を埋めるという目的が国家によってさだめられていた。国家にとって探検は植民地獲得という実利につながっていたし、探検家という個人にとっては名声と栄達が手に入る。そういう現実的な駆動力はおそらくあっただろう。 では人間の移動の目的とは実利を得ることだけなのだろうか。近代的探検から離れて原始的探検はどうだったのだろう。アフリカから最後は太平洋の島々に進出した人類の拡散のような原始探検という行動に実利はあったのだろうか。